生命保険で相続税対策!税金がかかるケースと非課税枠の上手な活用方法

コンテンツ

相続税の負担が年々増加する中、効果的な対策を検討することが重要である。特に生命保険を活用した相続税対策は、多くの人々にとって有益な手段となる。本記事では、生命保険を活用して相続税の負担を軽減する方法について詳しく解説する。

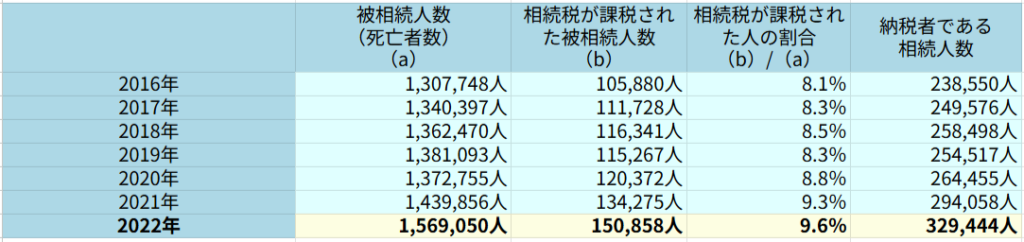

相続税の課税対象者は増加傾向にあり、2022年には150,858人が相続税の対象となっている(国税庁調べ)。相続税の対象となる可能性がある人にとって、その負担を少しでも軽減する手段を知ることは極めて重要である。

そこで本記事では、生命保険の非課税枠の仕組みや、生命保険が相続税対策に適している理由、さらに相続時の注意点について詳しく説明する。

本記事を読むことで、生命保険を活用した相続税対策の基本を理解し、自身や家族の財産を適切に管理するための知識を身につけることができるであろう。

生命保険で税金がかかるのはどんなとき?

生命保険に加入することで相続税対策が可能であるが、一方で税金が課される場合もある。生命保険金は、契約者・被保険者・受取人の関係によって課税対象が変わる。たとえば、被保険者と契約者が同一であり、受取人が相続人である場合、受取人は「みなし相続財産」として相続税の対象となる。一方で、契約者と受取人が同じ場合には、一時所得として所得税の課税対象となる。

2022年の統計データ(国税庁)によれば、相続税が課税された被相続人の割合は9.6%であり、前年(9.3%)より増加傾向にある。このことから、相続税が発生するケースが増えていることが分かる。そのため、適切な生命保険の活用がより重要になっている。

生命保険の非課税枠の仕組みって?

生命保険の大きなメリットの一つは、一定額までの保険金が非課税となることである。現行制度では、法定相続人1人につき500万円までの生命保険金が非課税となる。たとえば、法定相続人が3人いる場合、1,500万円までの生命保険金は非課税であり、相続財産の圧縮が可能となる。

生命保険金の非課税枠は、遺産の額が相続税の基礎控除額を超える場合に特に有効である。2022年の相続税課税対象者数は150,858人であり、全体の9.6%が相続税を課されている(国税庁調べ)。適切な保険設計を行うことで、相続税の負担を軽減できる可能性がある。

生命保険が相続税対策におすすめな理由

生命保険が相続税対策として有効な理由は主に3つある。第一に、前述のとおり「非課税枠の活用」によって、一定額までの生命保険金を相続税の課税対象から除外できることである。これにより、相続財産を圧縮し、税負担を軽減することができる。

第二に、「受取人を指定できる」ことも大きなメリットである。預貯金などの遺産は遺産分割協議を経て分配されるが、生命保険金は指定した受取人に直接支払われる。そのため、遺産分割のトラブルを回避しやすく、相続対策として有効である。

第三に、「速やかに現金化できる」点も重要である。相続財産の多くが不動産の場合、納税資金の準備に時間がかかることがある。一方で、生命保険金は原則として請求後数日から数週間以内に支払われるため、納税資金としても活用しやすい。

相続時の注意点

生命保険を相続税対策として利用する際には、いくつかの注意点がある。まず、「契約者・被保険者・受取人の組み合わせ」によって課税関係が異なる点を理解することが重要である。特に、契約者と受取人が同一の場合には、所得税や贈与税が課される可能性があるため、事前に確認が必要である。

また、「適切な保険金額の設定」も重要なポイントである。非課税枠を超える生命保険金は相続税の対象となるため、相続人の人数や遺産総額を考慮して保険金額を決定することが望ましい。

さらに、「受取人の設定ミス」にも注意が必要である。受取人を適切に設定しないと、遺産分割トラブルの原因となる可能性があるため、契約内容を定期的に見直すことが推奨される。

まとめ

生命保険は、相続税対策として非常に有効な手段である。非課税枠の活用により、一定額までの生命保険金を非課税とすることが可能であり、遺産分割のトラブルを回避しながら納税資金を確保することができる。

しかし、契約者・被保険者・受取人の関係や適切な保険金額の設定を誤ると、かえって税負担が増える可能性もある。そのため、相続税の基礎知識を理解したうえで、適切な生命保険の活用を検討することが重要である。

2022年の相続税課税対象者数は150,858人であり、全体の9.6%に相当する(国税庁調べ)。このような状況を踏まえ、生命保険を活用した相続税対策を検討することは、今後ますます重要になるであろう。