出産保険見直し!補助制度と保険の見直しで出産費用を賢く管理する方法

コンテンツ

出産には多額の費用が伴うが、その負担を軽減するための保険や公的な補助制度があることをどれだけの人が正確に理解しているだろうか。生命保険や医療保険の見直しは、出産を控えた夫婦にとって重要なテーマである。しかし、適切な保障内容を選ぶためには、保険や補助制度に関する正確な情報が欠かせない。

多くの家庭では、妊娠・出産に伴う予想外の出費に不安を感じている。特に、施設による出産費用の違いや、公的・民間保険の適用範囲についての情報が不足している現状がある。この不安を解消するためには、適切な保険選びと公的補助制度の活用方法を理解することが必要である。

本記事では、出産にかかる費用の実態のデータを交えながら明確にし、保険の見直しを行うための具体的な手順を解説する。公的病院、私的病院、診療所の費用比較や、保険が適用される場合と適用外の場合、さらに利用可能な補助制度について詳しく取り上げる。

この記事を読むことで、出産に伴う費用を把握し、自分に合った保険や補助制度を選ぶための知識が得られる。これにより、経済的な不安を軽減し、安心して新たな命を迎える準備ができるだろう。

妊娠中にかかる費用は?

妊娠中には、妊婦健診をはじめとするさまざまな費用が発生する。妊婦健診は、健康保険の適用外となることが多く、自治体からの補助がある場合でも、全てをカバーできないのが一般的である。また、妊娠経過に応じて検査や治療が必要になる場合があり、これらは高額になる可能性がある。そのため、妊娠期間中にどのような費用が発生するかを事前に把握し、家計の準備を進めることが重要だ。

生命保険や医療保険の中には、妊娠中の特定の治療や合併症に対して保障を提供するものもある。これらの保険を活用することで、予期しない出費に備えることが可能となる。妊娠中の費用は、計画的に管理することで家庭の経済的負担を軽減できる。

出産時にかかる費用は?

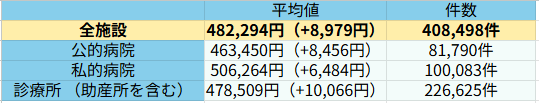

出産にかかる費用は、出産する施設や方法により大きく異なる。生命保険文化センターのデータによると、全国平均で出産費用は482,294円であり、施設別に見ると、公的病院では463,450円、私的病院では506,264円、診療所では478,509円となっている。これらの費用は基本的に健康保険が適用されないため、全額自己負担となる場合が多い。

また、無痛分娩や帝王切開など、出産方法によっても費用は変動する。そのため、事前に費用を調査し、準備しておくことが重要である。保険や補助制度を利用して、経済的な不安を軽減する方法も考慮すべきである。

公的な保険が適用される場合は?

出産は原則として健康保険が適用されないが、例外的に帝王切開など医療的措置が必要な場合には保険が適用されることがある。また、妊娠中の合併症や異常分娩の場合も、保険が適用されるケースがある。これにより、医療費の自己負担が大幅に軽減される。

さらに、健康保険加入者であれば、出産育児一時金として最大500,000円(条件により異なる)が支給される。この制度を活用することで、出産にかかる費用の一部を補うことができる。公的保険の適用条件については、事前に確認しておくことが推奨される。

民間の保険が適用される場合は?

民間の医療保険や生命保険では、妊娠や出産に伴う医療費に対応する特約が提供されていることがある。これらの保険は、妊娠前に加入しておくことで、妊娠中のトラブルや合併症、帝王切開などの医療費をカバーすることができる。

一方で、妊娠後に加入した場合は、保障の対象外となる場合が多いため注意が必要である。また、保障内容や適用条件は保険会社ごとに異なるため、自分のニーズに合った保険を選ぶことが重要である。保険を見直す際には、専門家に相談するのも一つの方法である。

出産時に利用できる公的補助制度

出産費用を補助するための公的な制度として、出産育児一時金のほか、自治体による独自の助成制度が挙げられる。これには、妊婦健診費用の助成や分娩費用の一部補助などが含まれる。

また、低所得者世帯を対象とした医療費助成制度や、母子家庭・父子家庭向けの支援制度もある。これらの制度を最大限に活用することで、出産費用の負担を軽減できる可能性がある。具体的な制度内容は自治体によって異なるため、詳細を確認することが重要だろう。

まとめ

出産に伴う費用は、公的病院・私的病院・診療所のどの施設を選ぶかで異なるため、事前の情報収集が重要である。また、公的保険や補助制度、民間保険を活用することで、出費を抑えることが可能である。出産保険の見直しを行い、自身の状況に最適な保障を確保することで、経済的な安心を得ることができるだろう。