生命保険 遺産相続!生命保険は遺産相続の対象になるのかを徹底解説

コンテンツ

生命保険金は遺産相続においてどのように扱われるのか、多くの人にとって重要かつ気になるテーマである。特に、生命保険金が遺産分割の対象となるのか、また保険金の受取人指定が相続手続きにどのような影響を与えるのかといった疑問があるだろう。こうした疑問は、相続人の間の公平性や相続税負担の面からも無視できない課題である。

相続は人生の中でも大きな節目であり、親族間でのトラブルや予期せぬ課税負担が発生する可能性がある。そのような状況で、生命保険を正しく理解し、活用することが遺族にとって安心と公平をもたらす鍵となる。

本記事では、生命保険金が遺産分割の対象となる条件や、受取人指定の有無が相続手続きに及ぼす影響、さらには特別受益の観点からの公平性について解説する。

この記事を読むことで、生命保険と遺産相続の基本的な仕組みを理解し、適切な対策を講じるための知識を得ることができるだろう。相続の準備を進める上で、この記事が皆様の助けとなれば幸いである。

生命保険金は遺産分割の対象になる?

生命保険金が遺産分割の対象となるか否かは、法的に重要な問題である。一般的に、生命保険金は「受取人」に直接支払われるものであるため、通常の遺産分割協議の対象外とされる。これは、生命保険金が「受取人固有の権利」として扱われるためである。ただし、場合によっては例外が生じる。

例えば、生命保険契約において受取人が「相続人」とだけ記載されている場合、実際の配分方法について相続人間で協議が必要となることがある。このようなケースでは、生命保険金が遺産分割の要素として取り扱われる可能性がある。

さらに、生命保険金が遺産総額に対して大きな影響を及ぼす場合、不公平感が生じることがある。生命保険金を含めた全体の資産分配が公平となるよう、受取人を明確に指定することが重要である。

保険金受取人に指定された者に帰属するのか?

生命保険金は、契約に基づいて受取人に直接支払われるため、原則として受取人の固有財産となる。これは、保険金が被相続人の遺産に属さない特殊な財産であるとみなされるためである。

例えば、ある生命保険契約で受取人が特定の親族に指定されている場合、他の相続人がその保険金に対して法的権利を主張することは通常できない。このルールは、受取人が生命保険の契約に基づく正当な権利を持つという原則に基づいている。

ただし、この原則が適用されるのは、受取人が明確に指定されている場合に限られる。受取人指定が曖昧な場合や未指定の場合、生命保険金が遺産として取り扱われる可能性があるため注意が必要である。正確な契約内容を確認し、適切な手続きを行うことが肝要である。

受取人を指定していなかった場合は?

生命保険契約において受取人が指定されていない場合、その保険金は遺産として扱われることがある。この場合、他の遺産と同様に相続人全員での協議や法定相続分に基づいて分割されることになる。

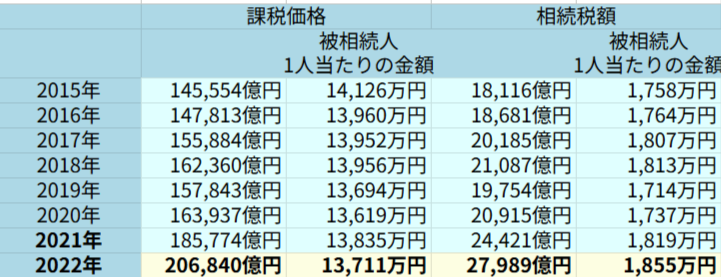

このような状況では、相続税の課税対象にもなるため、事前に適切な税務対策を講じておくことが重要である。たとえば、生命保険文化センターのデータによると、2022年の相続税課税額は27,989億円、1人当たりの負担額は1,855万円であった。生命保険金を含めた遺産総額が相続税の基準を超える場合、想定外の税負担が生じる可能性がある。

受取人の指定を行うことで、遺産分割協議の煩雑さを回避できるだけでなく、課税のリスクを軽減することが可能である。

特別受益で相続人の不公平に配慮される?

生命保険金が特定の相続人にのみ支払われる場合、特別受益として扱われることがある。特別受益とは、被相続人が生前に特定の相続人へ財産を贈与した場合などに適用される制度であり、遺産分割における公平性を確保するための仕組みである。

生命保険金が特別受益とみなされると、その金額は遺産総額に加算され、分配の計算基準となる。この場合、他の相続人にとって不公平感が軽減される仕組みである。しかし、特別受益として扱うか否かは個別の事情により異なるため、専門家のアドバイスを受けることが推奨される。

まとめ

生命保険金と遺産相続に関する取り扱いは、法的な規定や契約内容に大きく左右される。受取人の指定がない場合や、特別受益が適用される場合には、相続人間での公平性が課題となることがある。提供されたデータからも分かるように、相続税の負担が大きな財産分割における要素となることは間違いない。

生命保険金を含めた遺産相続の手続きは、専門的な知識を必要とするため、事前に適切な対策を講じることが重要である。遺産分割の円滑な進行と税負担の最小化を図るため、契約内容の確認と専門家の相談を積極的に行うことを推奨する。