定年 保険見直しで安心老後!医療費や退職金の活用法

コンテンツ

定年を迎えるタイミングで、多くの人が生命保険の見直しを考える必要がある。現役時代は収入の安定や家族の生活を守るために保険を利用してきたが、定年後は保障の内容や目的を再考する時期である。この見直しが適切でないと、老後の生活費や医療費に影響を及ぼす可能性が高まる。

誰もが老後に対する不安を抱えている。特に、収入の減少や医療費の増加など、定年後の生活設計は一筋縄ではいかない課題だ。こうした現実に共感しつつも、適切な保険の見直しによって、将来の経済的不安を軽減することが可能である。

今回は、定年後の死亡保険や医療保障の見直し、さらには退職金の有効活用について詳しく解説する。データをもとに、読者が自身の状況に応じた最適な選択肢を検討できるよう支援する内容となっている。

この記事を読むことで、定年後における生命保険の考え方を整理し、具体的なアクションプランを見つける助けとなるはずだ。定年後のライフプランをより安心で充実したものにするために、ぜひ最後まで目を通してほしい。

定年後の死亡保険はどうする?

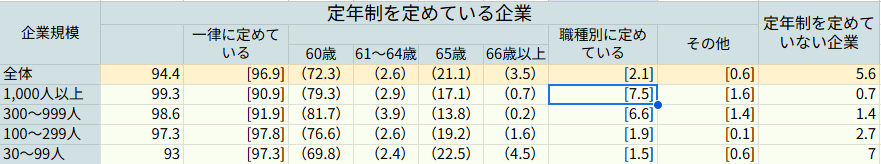

定年後における死亡保険の見直しは、多くの家庭にとって重要なテーマである。現役時代は遺族への生活保障が主な目的であったが、定年後はその必要性が大きく変化する。企業の定年制度に関する調査によると、一律定年制を設けている企業は94.4%に達し、うち大半が60歳定年制を採用している。このような背景から、定年後における収入の変動やライフステージの変化を踏まえ、必要な保障を再考することが求められる。

定年後は通常、子供の独立や住宅ローンの完済など、家計の負担が軽減する。一方で、公的年金を中心とした収入が大半を占めることから、生活費に対する保険料負担は抑える必要がある。死亡保険を選択する際は、既存の保険内容を確認し、必要最小限の保障に絞ることが重要だ。特に葬儀費用や相続対策としての用途を明確にし、それに応じたプランを選ぶことが適切である。

医療保障をなるべく残して、高額医療費用にどう備えるか

定年後の医療保障は、老後生活の安定に直結する。高齢化が進む中で医療費の負担は増大しており、高額医療費に備える重要性は高まっている。厚生労働省の調査によれば、一律定年制を設けている企業のうち、再雇用制度や勤務延長制度を利用して雇用を継続する割合は94.2%に上る。こうした制度により収入を得ることは可能だが、それでも医療費の支出が家計を圧迫するリスクは残る。

高額療養費制度など公的な支援を活用することは不可欠であるが、私的保険も補助的な役割を果たす。特に定年後は、入院費や先進医療への備えを重視するのが良いだろう。医療保険の見直しでは、保障内容をシンプルにする一方で、給付の範囲や金額を適切に設定することが求められる。また、夫婦で保険を統一することで、効率的な保険管理が可能となる。

退職金の有効活用

退職金は、多くの人にとって老後資金の大きな柱となる。生命保険の見直しを行う際にも、この退職金をいかに活用するかが重要なポイントである。たとえば、葬儀費用や医療費の準備に退職金を割り当てることで、死亡保険の加入額を抑えることができるからだ。また、退職金の一部を年金型保険に充てることで、長期的な生活費を補う手段とすることも考えられる。

特に、小規模企業においては再雇用制度を利用するケースが多いが、制度がない企業も一定数存在する(全体の5.8%)。こうした場合、退職金をいかに効率よく運用するかが老後生活の質を左右する。定年後の保険の見直しでは、ライフプラン全体を見据え、退職金を活用しつつ必要な保障を確保するバランスを重視すべきだ。

データ引用元: 厚生労働省「就労条件総合調査結果の概況」令和4年